La condizione femminile in Giappone

– Marta Barbieri –

Nonostante sia considerato, a ragione, uno dei Paesi più sviluppati del mondo, il Giappone è anche uno dei Paesi appartenenti all’OCSE con il più basso livello di uguaglianza di genere a livello sociale, e quindi anche in termini di partecipazione delle donne alla vita lavorativa e politica. Il Giappone è in linea con la media OCSE nel suo reddito pro-capite (29 798 dollari contro i 33 604 medi), nei livelli di istruzione (con ottimi risultati degli studenti nei test PISA) e nell’aspettativa di vita alla nascita (87 anni per le donne, 81 per gli uomini. La media è di 84 anni, 4 anni in più rispetto alla media dei Paesi OCSE).[1] Anche il tasso di disoccupazione risulta molto basso: ben il 75% della popolazione di età compresa fra i 15 e i 64 anni, infatti, ha un impiego retribuito, a fronte di una media OCSE del 68%. L’occupazione maschile è dell’83%, quella femminile del 67%. Nonostante questi dati sembrino incoraggianti se comparati a quelli dell’area OCSE, in cui l’occupazione media femminile si attesta attorno al 65%, essi sono invece indice di quello che per il Giappone sta diventando un vero problema: le forti disuguaglianze di genere. Se è vero, infatti, che l’occupazione femminile in Giappone è superiore di due punti percentuali alla media dei Paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, va però anche notato come sia di sedici punti percentuali inferiore all’occupazione maschile.

Nel 1980, il Giappone ratificò la Convenzione sull’Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione della Donna (Convention on the Elimination on All Forms of Discrimination against Women, CEDAW[2]), che da quel momento divenne la base del quadro legale volto a migliorare l’uguaglianza di genere nelle aziende private giapponesi. La Convenzione, che consta di un preambolo e 30 articoli, definisce i contorni e gli ambiti del concetto di discriminazione contro le donne e ne stabilisce un’agenda per l’eliminazione. La Convenzione definisce la discriminazione contro le donne come “…any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.” Nel ratificare la Convenzione, gli Stati si impegnano ad intraprendere una serie di misure che abbiano come scopo quello di porre fine alla discriminazione di genere in ogni forma, tra le quali:

- Inserire principi di uguaglianza di genere nel loro sistema legale, abolire leggi discriminanti e ratificare leggi che proibiscano la discriminazione contro le donne;

- Instaurare tribunali e altre istituzioni pubbliche che assicurino l’effettiva protezione delle donne contro la discriminazione;

- Assicurare l’eliminazione di ogni atto discriminante nei confronti delle donne da parte di persone, organizzazioni e imprese.

La Convenzione cerca così di fornire la base per realizzare l’uguaglianza di genere, assicurando che le donne abbiano uguale accesso alla vita pubblica e politica, all’istruzione, alla sanità e al lavoro, e uguali opportunità al loro interno. La Convenzione è l’unico trattato sui Diritti Umani che affermi i diritti alla riproduzione delle donne e affronti i temi della cultura e della tradizione come forze che influenzano la definizione dei gender roles e delle relazioni familiari. I Paesi firmatari sono legalmente tenuti a mettere in pratica quanto previsto dalla Convenzione stessa.

In seguito all’adozione della Convenzione, il Giappone ha messo in atto, nel 1986, l’Equal Employment Opportunity Law (EEOL), con il quale si impegnava a porre fine alle discriminazioni di genere in ambito lavorativo. In particolare, uno degli scopi più importanti dell’EEOL era quello di fornire alle donne l’accesso a quelle professioni da cui fino a quel momento erano state escluse.

In realtà, come argomenta la professoressa Linda Edwards della Columbia University in un suo scritto del 1992,[3] gli effetti positivi dell’attuazione dell’EEOL sul lavoro femminile furono modesti. L’accesso delle donne a livelli più alti di istruzione e ad impieghi in aziende anche importanti è aumentato, ma non sono aumentate le loro possibilità di fare carriera. Infatti, in Giappone i neolaureati vengono assunti da aziende che, generalmente, li tengono con sé fino all’età della pensione. La flessibilità delle aziende è assicurata non dal ricambio di personale, ma dalla possibilità di trasferire i lavoratori ad ogni tipo di mansione o ad ogni location necessaria all’interesse dell’azienda, fornendo training se necessario. Inoltre, l’assenza di legislazioni contro la discriminazione di età rende perfettamente accettabile, per le aziende, rifiutare di assumere qualcuno sopra i 30 o i 35 anni di età. Questi fattori escludono, di fatto, le donne dalla possibilità di fare carriera e costruire una famiglia contemporaneamente. I tassi di occupazione per le neolaureate sono molto alti, ma calano drasticamente durante gli anni della maternità. Se le donne lasciano il loro lavoro per alcuni anni per dedicarsi ai figli, sarà per loro impossibile riconquistare in un secondo momento una posizione che permetta loro di fare carriera: per allora, infatti, avranno raggiunto o superato i trent’anni, e difficilmente verranno assunte da un’azienda importante. Per quelle donne che, dopo alcuni anni di maternità, decidono di tornare a lavorare, devono spesso accontentarsi di lavori non proporzionati alle loro capacità o al loro livello di studi, spesso neppure a tempo pieno.

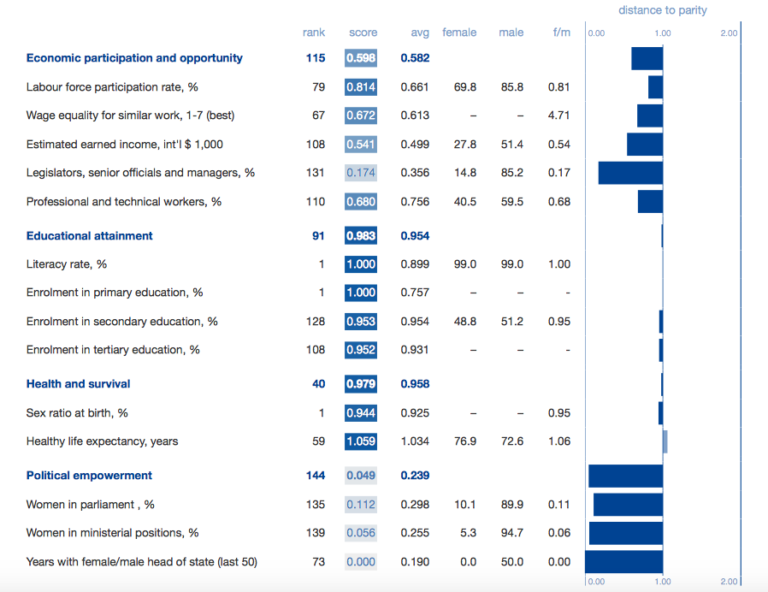

Ancora oggi, la parità di opportunità tra uomini e donne è un obiettivo lontano dall’essere raggiunto in Giappone. Secondo i dati del World Economic Forum relativi al 2020, il Giappone si classifica 121simo su 153 Paesi analizzati per quanto riguarda la parità di genere.[4] Per fare un paragone, l’Italia si classifica 76sima (al primo posto troviamo invece l’Islanda). La parità tra uomini e donne è pressoché totale in campi come educazione (donne e uomini hanno lo stesso livello di alfabetizzazione, lo stesso livello di accesso all’educazione secondaria e un livello solo di poco discrepante di accesso all’educazione terziaria) e salute, ma la presenza di donne in politica o in posizioni manageriali di alto livello è pressoché nulla (vedi fig. 1 e 2).

Fig. 1, World Economic Forum data

Fig. 2, World Economic Forum data

Conciliare famiglia e carriera è molto difficile, dato che le aziende giapponesi richiedono ai loro dipendenti dedizione totale, lunghi orari di lavoro e disponibilità illimitata alla mobilità geografica. Per permettere alle donne di fare carriera, quindi, le aziende dovrebbero modificare le loro politiche di assunzione di personale di età superiore ai trent’anni, e dovrebbero cambiare drasticamente le modalità di divisione dei compiti all’interno della famiglia. Inoltre, bisognerebbe lavorare sull’assistenza alle famiglie in termini di creazione di asili nido e di sistemi di servizi pre-scolastici.

Questa è la direzione in cui, negli ultimi anni, il premier Abe ha provato a muoversi. L’invecchiamento della popolazione, che è un problema sentito nella maggior parte dei Paesi sviluppati, è in Giappone particolarmente rilevante, e si muove di pari passo con la necessità di aumentare la forza lavoro per sostenere il ritorno alla crescita economica del Paese. Da un lato, quindi, il Giappone necessita di incentivare le famiglie ad avere più figli (le donne giapponesi hanno in media 1,43 figli a testa, contro la media OCSE di 1,65); dall’altro lato, ha bisogno di ridurre gli ostacoli per l’ingresso nel mercato del lavoro di stranieri e madri di famiglia. All’interno della cosiddetta “Abenomics”, ovvero le misure adottate da Abe per rilanciare l’economia giapponese, occupano un posto importante, quindi, le figure femminili. Durante l’assemblea generale delle Nazioni Unite del settembre 2013, Abe dichiarò di essere pronto ad impegnarsi per la creazione di una società in cui le donne “possano splendere”, dando il via alla politica conosciuta col nome di “Womenomics”.[5] “Non è più una questione di scelta”, dichiarò Abe, “creare un ambiente in cui le donne possano lavorare ed essere socialmente attive. E’ una questione di urgenza estrema”. Kathy Matsui, della Goldman Sachs in Giappone, in un suo studio ha spiegato come portare l’occupazione femminile a tempo pieno allo stesso livello di quella italiana aumenterebbe del 15% il PIL del Giappone. Con la “Womenomics”,[6] Abe si impegna a raggiungere ambiziosi obiettivi entro dieci anni:

- Un terzo dei manager nelle aziende governative dovranno essere donne;

- Incoraggiare gli enti privati ad assumere e promuovere di più il lavoro femminile;

- Aumentare in un anno la presenza femminile nella forza lavoro di 530 000 posti;

- Aumentare i posti negli asili fino a 200 000 entro il 2015 e fino a 400 000 entro il 2018.

Note

[1] http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/japan/

[2] http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

[3] http://academiccommons.columbia.edu/item/ac:104360

[4] http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf

[5] http://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201309/26generaldebate_e.html

[6] http://www.bbc.com/news/world-asia-30278611